Enquête

Bavures policières mortelles : trente ans de quasi impunité ?

Dix-huit décès impliquant des policiers ont été recensés en 2012. Deux fois plus qu’il

y a dix ans. Et un scénario souvent similaire : peu d’égards pour les familles des victimes, des procédures judiciaires qui s’éternisent, une difficile transparence sur les circonstances de la

mort et le rôle des policiers… Est-ce dû au profil type des trépassés ? Au poids de la corporation policière et à sa difficulté à reconnaître une éventuelle faute ? Alors que trois non-lieux

viennent d’être confirmés pour des opérations de police ayant entraîné la mort, Basta ! a enquêté sur les raisons de cette tradition française.

VOIR LA VIDÉO

« Je suis très fier de la justice française. » L’enthousiasme de Jean-Pierre Mignard, avocat des familles de Zyed Benna et Bouna Traoré, fait le tour des médias ce 31 octobre 2012. La cour de

cassation de Paris vient d’annuler le non-lieu en faveur des policiers impliqués dans la mort de ces deux adolescents de Clichy-sous-Bois, un soir d’octobre 2005. Après sept ans de procédure

ponctuée de non-lieux et de reports, la tenue d’un procès va pouvoir avoir lieu. S’en exalter, c’est dire le caractère apparemment exceptionnel de cette décision. Comme si « les gens à Clichy

devaient comprendre que c’est classe de la part de la justice, et après fermer leur gueule. On dira merci à la fin, quand il y aura le procès et qu’ils seront condamnés. Alors que c’est

complètement normal », tance Noredine Iznasni, co-fondateur du Mouvement immigration banlieue (MIB). Mais derrière cette « décision historique », les classements sans suite, les procédures à

rallonge, les acquittements, et les peines avec sursis sont légion.

Ne serait-ce que sur les six derniers mois, quatre plaintes mettant en cause des forces policières ont été déboutées : non-lieu en février dernier pour la mort d’Ali Ziri, ce retraité décédé à la

suite d’une suffocation après son interpellation à Argenteuil. Non-lieu en décembre pour Mohamed Boukourou, victime d’un arrêt respiratoire dans un fourgon de police après avoir pris des coups.

Non-lieu encore, en octobre 2012, pour Mahamadou Marega, décédé après avoir été la cible d’un tir de Taser à Colombes. Enfin, non-lieu en septembre dernier avec Abou Bakari Tandia, tombé dans le

coma pendant sa garde à vue, fin 2004, à Courbevoie. Trois de

ces ordonnances de non-lieu viennent d’être confirmées par la cour d’appel de Versailles. Ces drames allongent la liste interminable des violences policières fatales reléguées dans les

oubliettes des prétoires. De quoi atténuer la ferveur de l’avocat Jean-Pierre Mignard.

10 à 15 morts par an suite à des opérations de police

Dix à quinze décès par an. C’est la moyenne nécrologique de la répression policière qu’avance l’historien Maurice Rajsfus et son Observatoire des libertés publiques : Que fait la police ?. Elle s’étire sur plus de cinquante ans. Six à huit décès entre 1977 et 1997. Une dizaine de 1997 à 2001. Au début

du 21e siècle, la macabre moyenne atteint les douze cercueils par an. Désormais, on compterait un mort tous les vingt jours selon la comptabilité du Collectif « Vies volées ». Ce qui élève

l’année 2012 au rang des plus meurtrières, avec 18 décès. En quatre décennies, entre 500 et 1000 personnes auraient ainsi succombé, directement ou indirectement, des suites d’une opération de

police. Le profil type du trépassé ? Un jeune homme des quartiers populaires, d’origine maghrébine ou d’Afrique Noire.

Deux constats sont sans appel : d’une part, la police tue, même si c’est involontairement. D’autre part les responsables sont rarement inquiétés. Sur un échantillon de 180 personnes décédées au

cours d’une opération de police, environ un tiers des affaires sont classées sans suite, une trentaine débouchent sur un non-lieu, et une dizaine sur des relaxes. Soit plus de la moitié des

affaires. Près de soixante-dix entraînent des peines avec sursis pour les auteurs des violences. On relève moins de dix condamnations à de la prison ferme [Constat établi à partir de faits relevés depuis cinquante ans sur des blogs de collectifs, de

livres, et recoupés par la presse. Nous reviendrons prochainement sur ce recensement.]. « C’est presque un lieu commun de parler d’impunité », lance Rafik Chekkat, ancien avocat et animateur

du site État d’exception. Pourtant, « les policiers sont des justiciables de droit commun », rappelle la juge d’instruction et

vice-présidente du Syndicat de la magistrature, Sophie Combes. En théorie… Comment se traduit cette immunité de fait ? Quel chemin suivent les procédures ?

De mort naturelle

« Aucun élément ne permet de retenir la responsabilité d’un fonctionnaire de police dans le processus ayant abouti au décès de la victime ». Ce type d’ordonnance de non-lieu revient régulièrement

pour signifier l’abandon d’une action judiciaire. Il n’y a donc pas de relation de cause à effet entre la mort d’une personne et l’intervention dont il a fait l’objet. « Même lorsque les preuves

sont accablantes contre les flics », se désole Omar Slaouti du collectif « Vérité et justice pour Ali Ziri ». Juin 2009, ce chibani de 69 ans succombe à la technique d’interpellation dite du «

pliage » à Argenteuil. Une première expertise médicale dédouane les policiers. Mais une seconde autopsie indique « un arrêt cardio-circulatoire multifactoriel », suite à un manque d’oxygène avec

plus de 27 hématomes sur son corps.

Pour Lamine Dieng mort à Paris dans un fourgon de police en juin 2007 : du vomi dans tout le système respiratoire,

et un hématome de 5 cm au sommet du crâne occasionnant gonflement et écoulement du cerveau, explique sa sœur Ramatta Dieng. « Personne n’aurait pu survivre au traitement qu’il lui a été infligé

». Motif du décès : asphyxie due à « l’appui de la face contre le sol ». Les policiers sont placés en qualité de témoins assistés, ce qui n’est pas vraiment une mise en examen.

Armes non létales

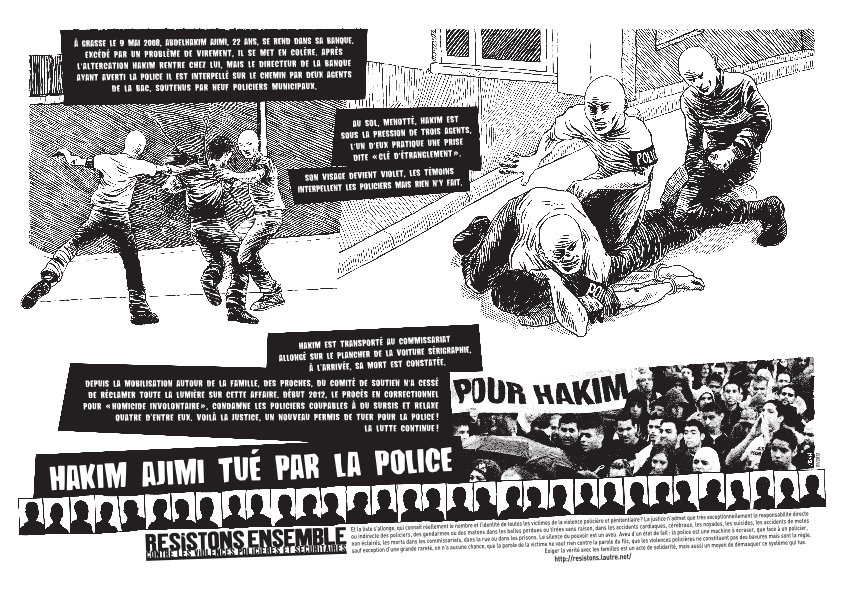

En cause : la technique « d’asphyxie posturale », une technique d’immobilisation largement dénoncée depuis dix ans par Amnesty International ou la Commission nationale de déontologie de la

sécurité (CNDS) et interdite dans plusieurs pays. En France, elle serait à l’origine de plusieurs fins de vie

prématurées, tel Abdelhakim Ajimi en 2008, qui s’est éteint devant dix témoins et dont le sursis des responsables vient d’être confirmé.

Idem pour les armes dites non-létales. Mahamadou Marega en décembre 2010 est retrouvé inanimé dans un ascenseur d’immeuble à Colombes suite à une intervention policière. Il a été aspergé de gaz

lacrymogène et électrocuté de 17 coups de Taser, un pistolet à impulsion électrique. Son cœur est gonflé de sang. Mostefa Ziani expire à Marseille d’une crise cardiaque suite à un tir de

flash-ball [Le rôle du flash-ball est jugé « indiscutable »

par l’autopsie dans l’œdème pulmonaire ayant provoqué la mort]. La CNDS ou son successeur, le Défenseur des droits, attestent d’« usage abusif » de ces armes, « d’immobilisation peu

académique », ou encore de « traitement inhumain et dégradant » de la part des agents publics. De leur côté, magistrats et Inspection générale des services (IGS) concluent généralement à une «

mort naturelle » liée au stress de l’interpellation ou à l’état de santé [Voire «

d’acte suicidaire » comme l’a avancé un procureur à propos d’un chauffeur de taxi mort suite à un refus de contrôle de police].

« Si ce ne sont pas les policiers, qui l’a tué ? »

« Le non-lieu, ça veut dire qu’il s’est tué tout seul. Si ce ne sont pas les policiers, qui l’a tué ? C’est qui ? », s’énerve Touré Ismail, l’oncle de Mahamadou Marega. Un non-lieu n’est pas un

acquittement mais une décision qui clôt l’instruction, prise lorsque les preuves n’apparaissent pas suffisantes à l’encontre de la personne mise en cause. Dans plusieurs décès, des suites d’une

opération de police, l’état de santé de la victime est jugé responsable de la mort : « malformation cardiaque » voire maladie génétique. Comme pour Abdel El-Jabri, décédé à Aulnay en janvier 2012

après un contrôle d’identité. Selon le Parquet, le décès est dû à « une rupture de l’aorte, déjà fragile, liée à une maladie génétique », malgré le massage cardiaque effectué par un policier. « À

croire que lorsqu’on est immigré, on a tous un problème de valve cardiaque. C’est complètement délirant », ironise Omar Slaouti.

Abou Bakari Tandia aussi serait mort en se frappant la tête contre les murs d’un commissariat de Courbevoie en 2004. Avant que les rapports médicaux, bizarrement disparus, réapparaissent cinq ans

plus tard et évoquent une asphyxie posturale. Puis qu’un policier avoue s’être essayé à la clef d’étranglement… La caméra de surveillance de sa cellule aurait été hors service suite à un

arrachage de fils. Son avocat Yassine Bouzrou, qui a porté plainte pour faux témoignage, a également fait appel du non-lieu rendu.

Vaine volonté de transparence

Matériel technique qui fait défaut, « zones d’ombres », « versions contradictoires », « contre-autopsie » rythment inlassablement nombre de procédures. Certaines affaires se suivent et se

ressemblent. « À la limite si on nous faisait la démonstration que ce ne sont pas des meurtres… mais qu’il y ait une volonté de transparence sur les choses », soupire Omar Slaouti. Ce sentiment

est alimenté par la difficulté pour les proches de disposer d’informations claires sur les circonstances de la mort. Les familles sont parfois prévenues bien après le dernier souffle. Dix heures

après pour Tina Sebaa et Raouf Taïtaï, tués à bord d’une voiture volée lors d’une poursuite avec la brigade anti-criminalité (BAC), à Saint-Fons, dans la banlieue lyonnaise, en 2007. Trente-six

heures pour Lamine Dieng. Quarante-huit heures après pour Ali Ziri.

Déjà en 2006 Amnesty International alertait l’opinion sur « ces policiers au-dessus des lois » :

réticence à poursuivre les responsables, enquêtes partiales, lenteurs administratives… Une situation qui impose aux familles de se constituer partie civile auprès du juge d’instruction pour

accéder aux éléments du dossier et consulter les examens médicaux. Durant l’enquête préliminaire, l’avocat n’a accès qu’au procès verbal et aux auditions, et non à tout le dossier comme le

revendique le Syndicat de la magistrature.

« Connue des services de police »

Durant cette phase de l’enquête, c’est souvent le profil de la victime « connue des services de police » qui est pointée. Au mieux celle-ci est alcoolique ou toxicomane. Au pire un dangereux

délinquant. Ainsi, découvrait-on dans la bouche du ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy, Zyed et Bouna en voleurs de chantiers alors qu’ils rentraient d’un match de football. « J’ai mal car

ils ont sali le nom de mon neveu, ils ont déclaré qu’il était délinquant », confie de son côté Touré Ismail, à propos de Mahamadou Marega. Celui que les médias appellent le sans-papier

malien n’attendait en fait que son renouvellement de titre de séjour de dix ans.

Quant à Amine Bentounsi, décédé le 21 avril 2012 à Noisy-le Sec (Seine-Saint-Denis), il est réduit dans plusieurs médias à son statut de « caïd multirécidiviste ». Fuyant un contrôle d’identité,

alors qu’il aurait dû regagner la maison d’arrêt de Châteaudun, en Eure-et-Loir, où il bénéficie d’une permission de sortie, il est abattu par un agent de la BAC, d’une balle logée dans le dos.

Le jeune homme était armé mais n’a pas ouvert le feu. « On a voulu le rendre coupable à titre posthume », regrette Amal, la sœur du défunt.

Peine de mort abolie ?

La peine de mort est abolie en France. « Toute personne appréhendée ne doit subir de la part des fonctionnaires aucune violence ni traitement inhumain », stipule l’article 10 du Code de

déontologie de la police nationale. Pourquoi alors charger le casier judiciaire du cadavre encore chaud ? Avoir un comportement illicite délivrerait-il un permis de tuer aux fonctionnaires

assermentés ? « Les policiers ne sont-ils pas formés pour désamorcer ce genre de choses ? » s’étonne Ramatta Dieng, animatrice du site À toutes les victimes, et sœur de Lamine Dieng, décédé à Paris dans un fourgon de police.

Yassine Bouzrou avance une analyse : « Comme les magistrats se prononcent sur leur intime conviction, il est plus facile de légitimer que le policier n’a pas dérapé mais a répondu à un acte

anti-flic. » La systématisation de la plainte pour « outrage et rébellion »va dans ce sens, remarque l’avocat

[En 20 ans, le nombre de condamnations pour ce type de délits a augmenté de 74 %. Une

arme de dissuasion « commode pour justifier les excès de leurs violences et faire condamner leurs victimes », écrit l’observatoire des violences policières des bouches du Rhône.]. Autre argument

récurent de la part de l’institution policière : l’interpellation s’est effectuée « dans le respect de la procédure ». Pas vraiment rassurant.

Présomption de légitime défense

La légitime défense est également invoquée. Notamment lorsque les voitures en fuite, considérées comme « armes par destination », se dirigent vers les barrages installés pour les

stopper. Abdel Kader Bouziane aurait ainsi été abattu d’une balle au nom de ce principe. Et tant pis si

l’accidentologue révèle une vitesse de 36 km/h : non-lieu pour le fonctionnaire. Le commissaire honoraire Georges Moréas reconnaît sur son blog que la jurisprudence fait jouer depuis longtemps la «

présomption de légitime défense » en faveur des policiers.

La mise en examen pour homicide volontaire du policier qui a tiré sur Amine Bentounsiprovoque la fronde de ses

collègues – nous sommes la veille du premier tour de l’élection présidentielle. Ils réclament l’instauration de la fameuse présomption [Selon l’article 122-5 du code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant

une atteinte injustifiée envers elle-même et autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense. » Finalement refusée par la commission de protection

juridique, cela avait abouti à un projet de loi.]. « Un policier mis en examen doit pouvoir continuer à travailler, peut-être dans un autre service, et toucher la totalité de son salaire,

sinon c’est antinomique avec la présomption d’innocence », expliquait alors Nicolas Comte, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police. « Si on laisse passer une balle dans le dos, c’est

qu’il n’y pas de justice en France », répond Amal, la sœur d’Amine Bentounsi. Vivement engagée pour la reconnaissance du meurtre de son frère, elle subit depuis des pressions. Le ministre de

l’Intérieur, Manuel Valls a porté plainte contre elle pour « diffamation envers une administration », à cause de son siteurgence-notre-police-assassine. « Tous les policiers ne sont pas à mettre dans le même sac, mais il existe une grosse pression des syndicats de police qui sont très puissants. C’est

presque un lobby », estime-t-elle.

Omerta ?

Dans ces affaires, ce sont des policiers qui enquêtent sur des policiers. « La police joue à domicile, la justice est l’annexe du commissariat », critique l’ancien avocat Rafik Chekkat. Que ce

soient l’IGS, l’IGPN ou la police judiciaire, tous font partie intégrante de la même maison. Une certaine omerta s’y illustre par la réticence de plusieurs agents à dresser des procès-verbaux

dénonçant leurs collègues, pour ne pas passer pour un « traître » ou une « balance ». Des recommandations du Défenseur des droits ont même été rejetées par le ministère de l’Intérieur, toute

sanction disciplinaire devant venir après une éventuelle sanction pénale. Ce qui peut durer longtemps.

Pourtant, quand on veut sanctionner une mortelle incompétence ou une tragique faute, on peut. Une demi-douzaine de policiers ont été condamnés pour homicide à de la prison ferme [Dont deux ayant commis leur crime hors service]. À chaque fois, l’acte mortel est

solitaire, s’exécute par balle et l’intentionnalité est peu contestable. Jean Carvalho – condamné à 12 ans pour le meurtre de Fabrice Fernandez, dans un commissariat de Lyon –, Alain Marty – 10

ans pour avoir tué un SDF de quatre balles en 1998 à Tarbes – et Pascal Compain – 8 ans pour une balle dans la tempe de Makomé M’Bowolé dans un commissariat parisien – demeurent les trois

policiers le plus lourdement condamnés. Caractéristique ? Ils ont été lâchés par leurs collègues, leur hiérarchie ou la Place Vendôme. Présentés comme « médiocre », « caractériel », « désinvolte

et dilettante », « déprimé » ou « impulsif ». Soit comme des fonctionnaires non représentatifs de la corporation. Comme un aveu de cette influence, Manuel Valls a promis que « personne ne sera

protégé » à propos du policier qui a tué hors-service Yassin Aïbeche à Marseille devant une épicerie, mi-février.

Justice à plusieurs vitesses

Environ 600 fonctionnaires de police sont décédés pendant leur service depuis 1971. Dont les deux tiers lors d’accidents de service, selon le décompte du blog Victime du devoir. Environ 200 agents ont été tués lors d’opérations de police proprement dites (fusillade, interpellation, contrôle, prise

d’otages…). Et la plupart des coupables dorment désormais entre quatre murs. Le meurtre d’une personne dépositaire de l’autorité publique est passible de la réclusion criminelle à perpétuité,

contre 30 ans pour tout autre personne [Art. 221-4 du code pénal].

D’un côté, la fermeté et la rapidité sont la règle, et c’est normal. De l’autre, le classement sans suite, le non-lieu ou la peine avec sursis semblent banalisés. Pourquoi cette différence ?

Mantes-la-Jolie en 1991. Saïd Lhadj tue de manière accidentelle la policière Marie-Christine Baillet : dix ans de prison ferme [Les assises de Versailles ont reconnu en 1997 le caractère accidentel]. Ce même soir de

juin, au Val-Fourré, Youssef Khaïf, est tué d’une balle dans la nuque par l’arme de service de Pascal Hiblot. Dix ans après, le policier est acquitté. Toulouse en 1998 : Henri Blois tue Habib

d’une balle dans le dos. Verdict en correctionnel : trois ans de sursis. Jérôme Chaboub blesse un policier dans les révoltes qui font suite à la mort du jeune toulousain : douze ans derrière les

barreaux pour tentative d’homicide. Villiers-le-Bel en 2007 : les frères Kamara purgent douze et quinze ans de prison. Ils sont condamnés, sur la foi de témoignages sous X et sans preuves irréfutables, pour avoir tiré sur des policiers lors d’affrontements suscités par le décès de Larami et Moushin, tués

lors de la collision de leur moto avec un véhicule de police. Leurs familles attendent encore qu’un procès fasse la lumière sur les circonstances de leur mort.

Vers des commissions d’enquête autonomes ?

Comment en finir avec ce qui ressemble à une certaine impunité ? L’avocat Yassine Bouzrou suggère que les membres de l’IGS, chargés d’enquêter sur leurs collègues en cas de délit ou de faute, ne

soient pas des policiers intégrables aux services classiques, afin de leur éviter des représailles. Au Syndicat de la magistrature, Sophie Combes propose de placer la PJ sous l’autorité d’une

instance judiciaire à qui on ne pourrait reprocher aucun lien d’empathie avec la corporation. C’est ce que souhaite également le collectif Vies voléesen lançant une

pétition pour la création d’une commission d’enquête autonome et indépendante. Objectif : 10’000 signatures à déposer au ministère de Justice. Afin qu’avocats et magistrats indépendants

puissent juger les crimes policiers « sans parti pris ».

« Le jour où ils seront condamnés normalement, certains policiers réfléchiront avant de faire ce genre d’actes », espère Noredine Iznasni. Quitte à étudier d’autres formes d’incarcération pour

les policiers jugés coupables d’homicides. « C’est irresponsable de confier tant de pouvoir à des individus sans qu’il y ait de contrôle derrière, c’est normal qu’il y ait des dérives », ajoute

Ramatta Dieng. Pour que demain, plus personne ne meure, en France, sans autre forme de procès. Et que méfiance et suspicion ne planent plus sur les procédures judiciaires impliquant des

policiers.

Ludo Simbille, Basta !, 2 avril 2013

/http%3A%2F%2Fpageperso.free.fr%2Fim%2Fminibouton_07.jpg)